Durchsuche Archive nach

Autor: Gerd Weckwerth

Das Religionsprinzip des Kosmos

Das Religionsprinzip des KosmosDie Evolutionstheorie und das Handeln Gottesvon Gerd Weckwerth Nach einem von der NASA gerade vorlegte Resultat von Messungen des Satelliten WMAP ist das Weltall 13,7 Mrd Jahre alt. Spektakulär daran sind vor allem der neue Weg, auf dem dieses Resultat gewonnen wurde und die dabei erzielte Bestätigung unseres heute auf Urknall, Naturgesetzen und Evolution basierenden Weltbilds. Grundlage hierfür bildet die kosmische Mikrowellenstrahlung, die 1965 bei der Untersuchung von Störgeräuschen eines neuen Radioempfangssystems entdeckt und sehr bald mit dem vorhergesagten Nachglühen des Urknalls identifiziert wurde. Als deren erste genaue Vermessung mit dem Satelliten COBE Anfang der 90er Jahre zunächst keine räumlichen Strukturen erkennen ließen, aus denen sich die heutige Materiverteilung des Kosmos hätte entwickeln können, kamen zwar noch einmal Zweifel über deren Interpretation auf. Wenn die heute 40-fach feineren Messungen neben der Auflösung solcher Strukturen zusätzlich eine neue unabhängige Altersbestimmung des Kosmos ermöglichen und das Resultat sogar weitgehend verträglich ist mit der am anderen Ende der dynamischen Entwicklung gemessenen Hubble-Konstante, wird dadurch die mit der Hintergrundstrahlung verbundene Bestätigung des Urknallmodells noch einmal verstärkt. Gerade diese langen Zeitskalen, in denen sich allein auf der Basis der Naturgesetze der heutige Kosmos entwickelt haben soll, waren für den biblischen Schöpfungsglauben eine ernsthafte Probe. Auch wenn durch die moderne Exegese frühere Widersprüche entschärft wurden, bleibt bei vielen Gläubigen eine Distanzierung zu heutigen naturwissenschaftlichen Weltmodellen und Skepsis gegenüber den darin verwendeten Methoden. Richtig ist, dass die Naturwissenschaften kaum geeignet sind, Glaubensinhalte zu untersuchen. Sie können aber sehr erfolgreich die körperlichen Organe erforschen, mit denen diese Inhalte wahrgenommen werden. Die Fähigkeit des Menschen zu glauben und seinen Glauben zum Ausgangspunkt seines Handelns zu machen, basiert vor allem auf seinem Gehirn. Eine auch für den Schöpfungsglauben wichtige Frage ist daher, wie und unter welchen Voraussetzungen die für religiöses Erkennen und Handeln unabdingbare Leistungsfähigkeit des Gehirns entstehen konnte. Der klassische Schöpfungsglauben nimmt Gehirne nicht als evolutiv entwickelt, sondern als direkt vom Schöpfer geschenkte Werkzeuge an. Schöpfung erfuhr der Mensch vor allem dadurch, dass die ihn umgebende Welt ihn zum Leben befähigt. Das Auffinden geeigneter Nahrung und die Erfüllung der Lebensbedürfnisse in Umwelt (Licht, Wärme, Luft) und Lebensumfeld (Eltern, Freunde) war nur durch einen liebenden Schöpfer erklärbar. Die Schöpfungserzählungen waren Bilder dafür, wie Gott Mangel beseitigt hat, und beschrieben damit dessen Macht, Liebe und ordnenden Fähigkeiten. Symbol und sichtbares Zeichen für göttliche Ordnung waren die Abläufe am Himmel, die mit Tag und Nacht, sowie den Jahreszeiten ebenfalls als für den Menschen gemacht, empfunden wurden Um sich nicht selbst zu gefährden, war es Aufgabe des Menschen, sich dieser Ordnung anzupassen. Die auf den Menschen ausgerichtete Schöpfung (klassisches anthropisches Prinzip) war entscheidende religiöse Grunderfahrung aller Kulturen. Zwar wurde sie durch menschliche Eigenleistungen wie den Bau von Häusern, Städten und daraus resultierende Gesellschaftsordnungen in den Hintergrund gedrängt. Durch Naturkatastrophen, Krankheiten und Tod sah sich der Mensch aber immer wieder an göttliche Macht gebunden. Die Chance für eine grundsätzliche Abwendung von dieser Gottesvorstellung entstand erst, als die Naturwissenschaft mit der Evolutionstheorie eine zuvor nicht denkbare, andere Erklärung für die Schöpfungserfahrung lieferte: Nicht die den Menschen umgebende Welt wurde vom Schöpfer nach den Bedürfnissen des Menschen zugeschnitten, sondern im Rahmen der Evolution wurde der Mensch den Bedingungen der Umwelt angepasst. Unabhängig von der Richtigkeit war dieses neue Denkmodell für viele Anlass, die Schöpfungsvorstellung als den historischen Irrtum eines Wesens zu betrachten, das dazu neigt, sich selbst in den Mittelpunkt zu stellen und alles andere als für ihn und zu seinem Nutzen geschaffen anzusehen. Sind damit alle Formen von Religion nur Produkt dieser anthropozentrischen Wunschvorstellungen? Wird der Mensch im Evolutionsmodell zum Produkt einer willen- und ziellosen Natur? Um dem nicht zustimmen zu müssen, glauben Kreationisten bis heute an Fehler in Teilen der Evolutionstheorie, die von den Naturwissenschaften lange schon akzeptiert sind. Wie aber muss ein Schöpfungsglaube aussehen, der diesen Erkenntnissen Rechnung trägt, der eine sich entwickelnde Natur nicht als konkurrierende Alternative, sondern als wichtigen Teil des Schöpfungsplanes sieht? Das anthropische Prinzip der modernen Physik Grund dafür, dass schwerere Elemente wie Kohlenstoff und Sauerstoff in der Frühphase noch nicht entstehen, ist die hohe Stabilität des Heliumkerns. Die Verbindung zweier Heliumkerne ist instabil und zerfällt umgehend zurück in Heliumkerne. Erst die Verbindung dreier Heliumkerne (Tripel-Alpha Prozess) ist wieder stabil und führt zu dem für das Leben entscheidenden Element Kohlenstoff. Dem Astrophysiker Fred Hoyle war 1954 aufgefallen, dass die Wahrscheinlichkeit für die Verbindung von drei Heliumkernen auch bei den hohen Dichten in roten Riesensternen bei weitem zu klein ist, um den heutigen Anteil schwererer Elemente im interstellaren Medium zu erzeugen. Hoyle forderte daher, dass der beim Tripel-Alpha Prozess entstehende Kohlenstoffkern auf ein bestehendes Anregungsniveau trifft. In diesem Fall kommt es zu so genannten Resonanzwirkungs-querschnitten mit bis zu millionenfach erhöhten Einfangwahrscheinlichkeiten. Spätere Nachmessungen an Beschleunigern ergaben, dass dieser unwahrscheinliche Fall beim Tripel-Alpha Prozess wirklich auftritt. Unter anderem steht in diesem Kosmos nur deswegen eine ausreichende Menge an fester Materie für Bildung von Planeten wie der Erde zur Verfügung. Die von Hoyle zu dieser Vorhersage benutzte Argumentationslinie ist der Glauben an eine lückenlose kosmische Evolution, ausgehend von einer hochenergetischen Urknallphase. Entscheidend für eine solche Vorhersage ist, dass die sonst relevanten Faktoren, auf die sich die Vorhersage bezieht, bekannt sind und nichts außerhalb naturgesetzl. erklärbarer Prozesse geschieht. Angeregt durch den Erfolg der Hoyleschen Vorhersage formulierte 1961 der amerik. Physiker Robert H. Dicke für das Universum als so genanntes anthropisches Prinzip wie folgt: „Weil es in diesem Universum Beobachter gibt, muss das Universum Eigenschaften besitzen, die die Existenz dieser Beobachter zulassen“ Um zu verdeutlichen, dass man mit diesem Prinzip nicht nur vom Menschen zurückschließen kann, wird statt dessen vom Beobachter gesprochen und damit von der reflektierenden Fähigkeit, die in jedem Fall Voraussetzung dafür ist, dass ein solches Prinzip erkannt und angewendet wird. Die Idee dieses Prinzips ist es, die Produkte der kosmischen Evolution bis hin zum Menschen zu nutzen, um rückwirkend spezifisch nötige Entwicklungsvorgänge und Voraussetzungen abzuleiten. Gelingen können solche Ableitungen am ehesten an Verdichtungsstellen der Evolution. Das sind zum Teil noch ungeklärte, für den weiteren Fortgang aber nötige Entwicklungsschritte, die nur an Orten mit besonderen Bedingungen stattfinden. Dazu gehört der Urknall selbst, aber auch Sternexplosionen wie die sogenannten Supernovae, ohne die im Sterninnern erzeugten schweren Elemente nie in den freien Kosmos kämen. Notwendig zur Existenz des Menschen, war die Bildung des mit geeigneten Eigenschaften ausgerüsteten Planeten Erde und die spezifischen Bedingungen, bei denen erstmals komplexe Moleküle des Lebens entstehen konnten. Diese auch als Flaschenhälse der Evolution bezeichneten Schritte ermöglichten danach jeweils neuen Formen der Entwicklung unter bis dahin nicht relevanten Gesetzmäßigkeiten, wie zum Beispiel die der Biologie nach dem Auftreten ersten Lebens. Evolution ist kein Zufall Viele der für die Entwicklung von Beobachtern nötigen lokalen Bedingungen lassen sich zwar sehr exakt in ihren Grenzen angeben (Abstand von der Sonne, Größe des Planeten, Art der Atmosphäre). Weitgehend unbekannt ist aber, wie häufig Planeten mit diesen für das Leben spezifischen Bedingungen vorkommen. Die Verwunderung darüber, dass es überhaupt einen geeigneten Planeten wie die Erde gibt, hält sich angesichts der riesigen Zahl von Sternsystemen im Kosmos aber in Grenzen. Insgesamt wurde die Relevanz von bis zu hundert solcher Bedingungen globaler und lokaler Natur festgestellt und abgeschätzt, ab welcher Differenz von den realisierten Bedingungen die Entwicklung intelligenter Beobachter bereits verhindert wäre. In der Summe zeigte sich, dass zur Ermöglichung der kosmischen Evolution bis zum menschlichen Beobachter neben der großen Zahl unterschiedlicher Sternsysteme zahlreiche naturgesetzliche Bedingungen und kosmische Parameter (u.a. Alter, Größe, Dichte) mit hoher Präzision genau so sein müssen, wie sie kosmosweit seit dem Urknall realisiert sind. Auch wenn wir bis heute nicht wissen, warum Naturgesetze in unserem Kosmos bestimmte Formen und Größen haben, muss die hohe Übereinstimmung mit den sehr restriktiven Notwendigkeiten der Evolution eine Ursache haben. Ein dafür nötiger Zufall wäre in jedem Fall viel zu groß, um aus wissenschaftlicher Sicht als Erklärung akzeptabel zu sein. Es verbleiben somit im wesentlichen nur zwei andere mögliche Erklärungen. Mit einer ähnlichen Überlegung wie auf der lokalen Ebene für die Erde versucht die Vielweltentheorie die Eignung unseres Kosmos für die Entwicklung von Beobachtern zu erklären. Sie nimmt dazu an, dass es viele Universen mit verschiedensten Naturgesetzen und Parametern gibt. Unter einer riesigen Zahl von Kosmen wäre auch der unsrige mit seinen für die Entstehung von Leben exakt abgestimmten naturgesetzlichen Bedingungen. Quantenmechanik und Relativitätstheorie lassen solche Parallelwelten und Kosmen mit anderen Naturgesetzen zumindest denkbar erscheinen. Der „intelligente“ Aufbau unserer Welt mit ihren unglaublichen Entwicklungsmöglichkeiten wird heute zwar ohne die frühere Annahme äußerer Eingriffe durch die Eignung der Naturgesetze erklärt. Um so mehr ist aber für deren einmaliges Design eine äußere Intelligenz von Nöten. Diese könnte mit der kreativen Ur-Intelligenz identifiziert werden, wie sie Religionen dem Schöpfer zuschreiben. Beide Annahmen könnten natürlich auch gemeinsam zutreffen: Sie eignen sich aber nicht als letzte Erklärung, da man auch nach der Ursache vieler Welten oder einer Ur-Intelligenz fragen könnte. Vereinbar mit dem christlichen Schöpfungsglauben? Andererseits bringt das Urknallmodell und die folgende kosmische Evolution für den Schöpfungsglauben eine Reihe von Schwierigkeiten. Dazu gehört vor allem, dass sich der Kosmos danach eher als vollautomatische Evolutionsmaschine darstellt, basierend auf den als konstant angenommenen Naturgesetzen. Einmal initiiert und angestoßen, läuft sie ohne Hilfe und Korrekturen ihres Schöpfers möglicherweise ohne Sinn und Zweck weiter. Diese Idee entspricht eher dem philosophischen Modell des Deismus, der sich darin jedoch zentral vom Gottesglauben nicht nur des Christentums unterscheidet, bei dem immer von einem zugunsten des Menschen in die Geschichte eingreifenden Gott ausgegangen wird. Welche Chance könnte ein solches Gottesbild im Rahmen einer kosmischen Evolution noch haben, in der nichts außerhalb naturgesetzlicher Prozesse abläuft? Um eine solche Frage beantworten zu können, muss man sich zunächst darüber klar werden, dass die Naturgesetze in einem modernen Schöpfungsglauben nicht eine Konkurrenz zu göttlichem Handeln darstellen, sondern den ursprünglichsten Teil des Kosmos und damit am ehesten das Schöpfungshandeln Gottes repräsentieren. Dieses Handeln ist jedoch geschichtslos, hat keinen Bezug zu einer historischen Situation, in der sich Menschen befinden. Der Mensch kann sich zwar darauf verlassen, dass sich Naturgesetze nicht plötzlich verändern, und erst damit wird ihm kontrolliertes, eigenverantwortliches Handeln ermöglicht. Aber gerade durch die unbarmherzige Gültigkeit der Naturgesetze wird die Not (zum Beispiel eines kranken Menschen) gnadenlos fortgesetzt. Notsituationen werden in der Tierwelt ausschließlich triebgesteuert bewältigt, das heißt im Rahmen von Verhaltensprogrammen, die innerhalb der biologischen Evolution aufgebaut wurden. Mit dem besonderen Empfinden einer persönlichen Notlage kommt beim Menschen jedoch eine kreative Form der Bewältigung hinzu. Er kann selbst neue Wege aus einer Notsituation entwickeln und in besonderer Weise erfahren, wie ihm geholfen wird. Religiöse Fürbitt- und Dankgebete sind Ausdruck dieses nur dem Menschen zuteil gewordenen Vermögens, Hilfe zu geben und zu erfahren. Im Rahmen der Religionen erhält dieses Talent des Menschen eine göttliche Dimension. Das wird deutlich nicht nur an Aussagen wie „Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott“, sondern vor allem am persönlichen Empfinden, selbst ein Werkzeug Gottes zu sein. Im Christentum wird das unter anderem in der Lehre des Thomas von Aquin über ein von Gott bestimmtes, zweitursächliches menschliches Handeln ausgedrückt. Ohne heutige naturwissenschaftliche Erkenntnisse zu verletzen, kann man annehmen, dass die mit den Gehirnen der Geschöpfe entstandene Fähigkeit zur Religion diese Geschöpfe in die Lage versetzt, göttlichen Geist in diesem Kosmos umzusetzen. Göttliches Wirken über seine in der Zeit agierenden Geschöpfe wird möglich und zwar gerade, weil sie in freier persönlicher Entscheidung dieser Geschöpfe geschieht. Das mit dem Menschen in der Evolution erstmals auftretende Phänomen eines homo religiosus lässt sich im Bezug auf dazu nötige Voraussetzungen auch naturwissenschaftlich untersuchen. Ein wichtiger Beitrag zu einem modernen Schöpfungsglauben wäre es daher festzustellen, wie weit die Naturgesetze speziell auf das Auftreten von Religion zugeschnitten sind. Entsprechende Indizien würden zumindest den Glauben stärken, dass der Mensch vom Schöpfer in dieser Weise gewollt ist. Sofern damit das Potenzial eines göttlichen Handelns mit Hilfe des Menschen gelegt wurde, wäre es auch der entscheidende Schritt über den Deismus hinaus. Ein solches Bild von Gott wäre nicht das des untätigen Impulsgebers, sondern würde ihn spätestens mit dem Auftreten des Menschen oder eines vergleichbaren religionsbefähigten Wesens zu einem auch historischen Handeln befähigen. wie es im Rahmen der Religionen angenommen wird. Das anthropischen Prinzip mit seinem Glauben an eine lückenlose Evolution würde erst mit dieser zusätzlichen Annahme über einen so gewollten Menschen auch mit dem christlichen Schöpfungsglauben vereinbar. Die Untersuchung der naturgesetzlichen und kosmischen Voraussetzungen im Hinblick auf ein solches Religionsprinzip, lassen sich als Teilgebiet des anthropischen Prinzips betrachten, wenn auch eines Teiles, der in den bisherigen Untersuchungen noch nahezu keine Beachtung gefunden hat. In welche Richtung könnte eine geeignete naturwissenschaftl. Erschließung der Entstehung menschlicher Religionsfähigkeit gehen? Ungewiss bleibt in jedem Fall, ob es jemals zu einer überprüfbaren Vorhersage des Entstehungsprozesses, zum Beispiel bei der Erforschung des spezifischen Ablaufs der Hominisation, kommen wird. Wichtig ist aber die Feststellung, dass die Unterstützung des Schöpfungsglaubens hier nicht in der Suche nach Lücken in der Evolution, sondern gerade im prognostisch nutzbaren Schließen des naturgesetzl. Ablaufs solcher vermeintlichen Lücken liegt. Kosmische Voraussetzungen von Religion Zur Religionsfähigkeit gehört zusätzlich die Handlungsfreiheit intelligenter Individuen, die nur in einem offenen System denkbar ist, in dem Handlungen nicht vollständig materiell determiniert sind. Diskutiert wird zum Beispiel, ob nicht erst das Angebot sich überlagernder Möglichkeiten im Bereich der Heisenbergschen Unschärfe die Einflussnahme geistiger Prozesse gegenüber einer rein materiell determinierten Welt ermöglicht. Daneben könnte für die individuelle Handlungsfreiheit auch individuelle Differenzierung nötig sein, wie sie unter anderem durch den Zufallsanteil in der Vererbung entsteht. Denkbar ist, dass eine Schöpfung, in der selbstverantwortliche Geschöpfe entstehen sollen, gar nicht ohne vergleichbare Größe und Komplexität des Kosmos sowie Dauer und Zufälligkeit eines Evolutionsprozesses, wie der, der unser Universum geformt hat, auskommen kann. Religion ist ein auf der Erde auf Personen ausgerichtetes Phänomen. Basis der personalen Struktur des Menschen ist ein mit der Evolution individuell im Großhirn ausgebildeter innerer Kosmos aus gespeicherten Bildern und unabhängig ablaufenden Gedankenmustern. Da intelligente Beobachter auch ohne individuelle Personen, sexuelle Fortpflanzung und soziale Kontakte denkbar sind, wäre zu untersuchen, warum sie im Fall des Menschen mit diesen gerade für die Ausbildung von Religion wichtigen Eigenschaften entstanden sind. Im Christentum und einigen anderen Religionen gelten Glauben, Hoffnung und Liebe als besonders hohe Werte religiösen Handelns. Alle drei Aspekte leben davon, dass zwar viele Informationen erst den Anlass zu ihrer Ausprägung geben, aber einige weitergehende Informationen grundsätzlich nicht vorhanden sein dürfen: Leicht einsichtig ist dieses beim Aspekt Hoffnung. Wäre die Zukunft bereits bekannt, könnte das spezifische Gefühl der Hoffnung nicht aufkommen. Damit dieser Teil der Religionsfähigkeit nicht gefährdet oder zu einem vorübergehenden Phänomen wird, sollte jede Art von direktem Einblick in eine erst später realisierte Zukunft grundsätzlich unmöglich sein. In ähnlicher Weise gilt das für das Phänomen Liebe. Es bedarf zunächst individueller Personen und gegenseitiger Informationen, die Partner zur Liebe zu motivieren. Auch wenn der Wunsch nach umfassender Information der Liebe entspringt, sind Menschen so strukturiert, dass eine vollständige Kenntnis des Partners trotz dauerhafter Anstrengung niemals möglich ist. Um diese transzendentale Spannung des Phänomens Liebe dauerhaft zu erhalten, wäre es nötig, dass auch Psychologie und Neurologie stets letzte Geheimnisse verborgen bleiben und die aus der Science-Fiction-Literatur bekannten Ideen vollständiger Telepathie und Gehirnverschmelzung sich niemals realisieren lassen. Eine besondere kosmische Dimension steckt im strukturell nötigen Informationsdefizit des Glaubens. Wäre uns der Schöpfer bekannt, gäbe es nichts zu glauben. Die transzendentale Spannung scheint aber schon darin zu liegen, dass seine Existenz nicht beweisbar ist. Die Einschätzung der Schöpfung, der Mitgeschöpfe und auch eigener Taten wird dadurch freier und von Verantwortung geprägt und Bedarf einer immer wieder neuen Ausrichtung am individuellen und aktuell gelebten Glauben. Ähnlich wie bei den beiden anderen Aspekten gehört auch die Suche nach Beweisen oder Zeichen des Schöpfers als Teil dieser transzendentalen Spannung dazu. Eine typische Frage in Rahmen eines Religionsprinzips wäre: Wie muss ein Kosmos aussehen, der so angelegt ist, dass die Existenz des Schöpfers für entstehende Geschöpfe nicht beweisbar bleibt? Obwohl diese Frage sehr spekulativ ist, scheinen einige Konsequenzen einsichtig zu sein: So darf der Anfang des Kosmos keine eindeutig auf den Schöpfer zurückführbare Eigenarten besitzen und es dürfen keine später beweisbaren, direkten Eingriffe des Schöpfers in den kosmischen Evolutionsprozess erfolgen. Alles Entstehende muss sich auf naturgesetzlicher Basis bilden und naturwissenschaftliche Erkenntnisse müssen immer auch areligiöse Erklärungsmuster zulassen, wie zum Beispiel die Vielweltentheorie. Selbst der Glaube als eine indirekt, über Geschöpfe vermittelte Form göttlichen Eingriffs in das Weltgeschehen darf keine Beweise für die Existenz des Schöpfers liefern. Das dem so ist, ergibt sich unter anderem aus der Feuerbachschen Projektionshypothese für den Glauben als Summe allein vom Menschen ausgehender Wunschträume ohne realen Hintergrund. Auswirkungen auf den christlichen Schöpfungsglauben Es hilft daher, sich auf die Grundannahmen des christlichen Schöpfungsglaubens zu besinnen und zu versuchen, sich diese so glaubwürdig wie möglich in Rahmen des heutigen Weltbilds verständlich zu machen. Auf das Nötigste verkürzt lauten sie: Ein Schöpfer hat mich gewollt und sorgt für mich. Im Rahmen des vorgestellten Religionsprinzips könnte man diese Aussagen konkretisieren in der Form: Ein Schöpfer hat mich als religionsbefähigtes Wesen gewollt, mir mit dieser Fähigkeit Nähe und Zugang zu seinem Geist verschafft und mir dadurch ermöglicht, sowohl Werkzeug seines Schutzes zu werden, als diesen auch selbst zu erfahren. Da die Entstehung von Religionsbefähigung sich nicht auf dem Weg des klassischen Determinismus, sondern, wenn überhaupt, nur im Rahmen eines von Zufälligkeiten und Freiheiten bestimmten Entwicklung erklären lässt, entschärft eine derart reduzierte Schöpfungsannahme das Theodizeeproblem. Sie ermöglicht zugleich aber auch eine von Urzeiten vorgesehenen Weg der Menschwerdung des Göttlichen, wie sie in der christlichen Botschaft für Jesus Christus verkündet wird.

weiterführende Literatur

|

Schöpfungswand2018

Thema: NATUR ERLEBEN – NATUR SCHÜTZEN

Thema: NATUR ERLEBEN – NATUR SCHÜTZEN

Rund 20 Teilnehmer erlebten sonnigen Wandertag

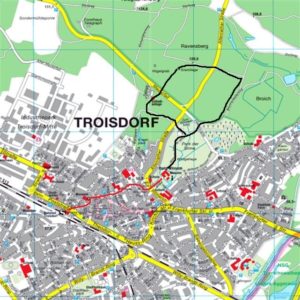

Nachdem wir in den letzten Jahren die drei anderen Heideportale besucht haben, war in diesem Jahr das 4. Heideportal auf der Burg Wissem in Troisdorf und die südl. Wahnheide unser Ziel. Nach einem kurzen Marsch zum ausgemachten Treffpunkt brachte uns ein alter Schweizer Postbus nach einer Fahrt mitten durch die Wahnheide über Altenrath nach Troisdorf. Auf der Burg Wissem konnten wir dann die für das Fest zum 1. Mai aufgebauten Stände und zwei aus diesem Anlass gratis zugängliche Museen besichtigen. Nach dem Mittagessen im Quattro Passi ging es durch den Park der Sinne vorbei am Schützenhaus bis zur Eremitage, den Resten eines vor ~200 Jahr vom Erzbistum Köln aufgehoben und abgerissenen Klosters. Den Abschluss bildete eine kurze Andacht in der evang. Kirche unweit des im Umbau befindlichen Bahnhofs, von wo es mit ÖPNV zurück zur Endhaltestelle der Linie 9 ging.

Teilhard-Texte zur Schöpfung

| Hymne an die Materie Gesegnet seist du, herbe Materie, gewaltätiges Meer, unzähmbare Leidenschaft, du, die du uns verschlingst, wenn wir dich nicht anketten. Gesegnet seist du, machtvolle Materie, unwiderstehliche Evolution, immer neugeborene Wirklichkeit, du, die du in jedem Augenblick unsere Rahmen sprengst, uns zwingst, die Wahrheit immer weiter zu verfolgen. Gesegnet seist du, universelle Materie, grenzenlose Dauer, uferloser Äther – dreifacher Abgrund der Sterne, der Atome und der Generationen – du, die du, unsere engen Maße überflutend und auflösend, uns die Dimension Gottes offenbarst. Gesgnet seist du, undurchdringliche Materie, du, die du, überall zwischen unsere Seelen und die Welt der Wesenheiten gespannt, uns vor Verlangen schmachten läßt, den nahtlosen Schleier der Phänomene zu durchstoßen. Gesegnet seist du, tödliche Materie, du, die du uns, eines Tages in uns zerfallend, mit Gewalt in das Herz selbst dessen einführen wirdt, was ist. Ohne dich Materie, ohne deine Angriffe, ohne dein Herausreißen würden wir träge, stillstehend, kindisch, unwissend um uns selbst und um Gott dahinleben. Du schägst und du verbindest – du widerstehst und du beugst dich – du stürzest um und du baust auf – du verkettest und du befreist. Saft unserer Seelen, Hand Gottes, Fleisch Christi, Materie ich segne dich. Ich grüße dich, nicht so, wie dich die hohen Herren der Wissenschaft und die Tugendprediger verkürzt oder entstellt beschreiben. Eine Zusammenhäufung, so sagen sie, brutaler Kräfte oder niedriger Neigungen – sondern so, wie du uns heute erscheinst, in deiner Totalität und in deiner Wahrheit. Ich grüße dich, unerschöpfliche Fähigkeit des Seins und der Transformation, in der die erwählte Substanz keimt und wächst. Ich grüße dich, universelle Potenz der Annäherung und Vereinigung, durch die sich die Menge der Monaden verbindet und in der sie alle auf der Strasse des Geistes konvergieren. Ich grüße dich, mit schöpferischer Kraft geladenes, göttliches Milieu, vom Geist bewegter Ozean, von dem inkarnierten Wort gekneteter und beseelter Ton. – In dem Glauben, deinem unwiderstehlichen Ruf zu gehorchen, stürzen sich die Menschen häufig aus Liebe zu dir in den äußeren Abgrund egoistischen Genießens. – Ein Widerschein täuscht sie, oder ein Echo. Das sehe ich jetzt. Um dich Materie, zu erreichen, müssen wir im Ausgang von einem universellen Kontakt mit allem, das sich hier unten regt, nach und nach spüren, wie zwischen unseren Händen die besonderen Formen von all dem, was wir halten, verschwinden, bis wir nur noch im Ringen mit der einzigen Wesenheit aller Konsistenzen und aller Vereinigungen bleiben. Wir müssen, wenn wir dich haben wollen, dich im Schmerz sublimieren, nachdem wir dich wolllüstig in unsere Arme genommen haben. Du herschest, Materie, in den erhabenen Höhen, wo die Heiligen glauben, dir auszuweichen – so durchsichtiges und so bewegliches Fleisch, dass wir dich nicht mehr von einem Geist unterscheiden. Trage mich dorthin empor, Materie, durch das Bemühen, die Trennung und den Tod – trage mich dorthin, wo es endlich möglich sein wird, das Universum keusch zu umarmen. Aus Lobgesang des Alls (1919)Die Messe über die Welt (geschrieben auf einer wissenschaftlichen Expedition in der Wüste Ordos, 1923) 1. Die Opferung (Anfang) Herr, da ich wieder einmal nicht in den Wälder der Aisne, sondern in der Steppe Asiens, weder Brot noch Wein, noch Altar habe, will ich mich über die Symbole bis zur reinen Majestät des Wirklichen erheben und Dir, als Dein Priester, auf dem Altar der ganzen Erde die Arbeit und die Mühsal der Welt darbringen. Die Sonne erhellt gerade dort hinten den äussersten Zipfel der ersten Aufgangs. Wieder einmal erwacht in dem sich bewegenden Feld ihrer Lichter die lebende Oberfläche der Erde, sie erzittern und beginnt ihre erschreckende Mühe. Ich lege auf meine Patene, mein Gott, die erwartete Ernte dieses neuen Bemühens. Ich gieße in meinen Kelch den Saft all der Früchte, die heute zermalmt werden. Meine Kelch und meine Patene sind die Tiefen einer Seele, die allen Kräften weit geöffnet ist, die in einem Augenblick sich von allen Punkten des Erdballs erheben und zum Geist konvergieren werden. – Kommt also zu mir, Erinnerung und mystische Gegenwart derer, die das Licht zu einem neuen Tag erweckt!——— (Ende von 1.) Empfange Herr diese totale Hostie, die die von deiner Anziehung bewegte Schöpfung Dir im neuen Sonnenaufgang darbietet. Dieses Brot unseres Mühens, ist aus sich selbst, ich weiß es, nur ein unermeßlicher Zerfall. Dieser Wein, unser Schmerz, ist erst, leider, nur ein auflösender Trank. Doch in der Tiefe dieser unförmigen Masse hast Du – dessen bin ich mir sicher, weil ich es fühle – ein unwiderstehliches und heiligendes Verlangen gelegt, das uns alle, vom Ungläubigen bis zum Gläubigen, schreien läßt: „Herr mache uns eins“ Weil Du, mein Gott, mir mangels des spirituellen Eifers und der sublimen Reinheit Deiner Heiligen eine unwiderstehliche Zuneigung zu allem gegeben hast, was sich in der dunklen Materie bewegt – weil ich unheilbar in mir stärker als ein Kind des Himmels einen Sohn der Erde erkenne -, werde ich heute morgen in Gedanken zu den hohen Orten emposteigen, beladen mit der Hoffnung und dem Elend meiner Mutter; und dort – in der Kraft eines Priestertums, das du allein, so glaube ich, mir gegeben hast – werde ich auf alles, was im menschlichen Fleisch sich unter der aufgehenden Sonne zu entstehen oder zu vergehen anschickt, das Feuer herabrufen. „Hymne an das ewig Weibliche“ von Teilhard de Chardin Wenn ein Mann eine Frau liebt, hat er zunächst die Vorstellung, er wende sich einem Einzelwesen zu, wie er selbst eines ist, einem Wesen, das er umgreift, so gut er es vermag, und das er frei sich zugesellt. Wer mich gefunden hat, steht am Eingang aller Dinge. (…) ich bin der Zauber der universellen Gegenwart und ihr vielgesichtiges Lächeln.

|

Wissenschaft und Inspiration

Ein pfingstlicher Essay von Kurt Schanné

An Pfingsten rufen Christen den Heiligen Geist an, er möge doch, wie damals auf die Jünger, so auch auf sie herabkommen und sie beleben. In der Liturgie und in den wunderbaren pfingstlichen Gesängen – allen voran in der Pfingstsequenz „Veni Sancte Spiritus“ – ist die Sehnsucht nach Belebung nach Händen zu greifen. Immerhin war diese Sehnsucht auch in alten Zeiten den Christen bereits so wichtig, dass unter den vielen Eigenschaften des Heiligen Geistes gerade das „vivificare“, das „Beleben“, prominenten Eingang in das christliche Glaubensbekenntnis gefunden hat.Ein wesentlicher Aspekt im belebenden Wirken des Heiligen Geistes ist die „Inspiration“. Schon dem Wortsinn nach geht es hier darum, dass der Heilige Geist in einen Menschen eindringt und dort sein Leben entfaltet. Eigenartiger Weise wurde der Begriff der Inspiration in der Christentumsgeschichte auf einen sehr spezifischen theologischen Sachverhalt eingeengt. Einige besonders wichtige Schriften aus den Anfängen des Christentums, die Evangelientexte, die Apostelgeschichte und die Briefe des Paulus und des Johannes werden als „inspiriert“ bezeichnet. Will nach klassischer Definition sagen: sie wurden unter Mitwirkung und Eingebung des Heiligen Geistes verfasst. Eben deshalb sind sie „Heilige Schriften“. Später dann wurde die „Inspiration“ auch auf die Schriften des Judentums ausgedehnt, die in den christlichen „Kanon“ übernommen wurden. Sie wurden gleichsam „rückwirkend“ für „inspiriert“ erklärt.Dass das Phänomen der „Inspiration“ erheblich weiter reicht, geriet dabei etwas in Vergessenheit. Die folgenden Überlegungen wollen daran erinnern, dass auch die Wissenschaft in einem gewissen Sinn „inspiriert“ genannt werden kann. Dabei werde ich insbesondere auf einige Charakteristika des biblischen Pfingstereignisses eingehen und Analogien dieses „Geistereignisses“ zum Phänomen Wissenschaft herausarbeiten.Zunächst jedoch – im Sinne von Präliminarien – möchte ich mich auf „Spurensuche“ begeben. Dabei geht es mir darum, stichwortartig herauszufinden, wo in der überlieferten Theologie die Wissenschaft zum Thema wird. Damit ist dann der Boden bereitet für die angezielte These.

1. Bisherige theologische Verortungen von Wissenschaft

(1) Eine besonders breite Spur durch die gesamte Theologiegeschichte ist die Auseinandersetzung des christlichen Glaubens und seiner methodisch verantworteten Auslegung – der Theologie – mit dem jeweils aktuellen Wissen. Sie reicht bis in die Anfänge des Christentums zurück. Bereits Paulus betrachtet die Wissenschaft seiner Zeit als „Weltweisheit“, der er die „Torheit des Kreuzes“ gegenüberstellt (1 Kor 1, 18 f. 23 f.) . Mit dieser „Weltweisheit“ meint Paulus die – zu dieser Zeit bereits sehr eklektische – hellenistische Philosophie, ein „mixtum compositum“ seriöser wissenschaftlicher Theorien und ins Grundsätzliche reichender Reflexionen. Gerade im ersten Jahrhundert unserer Zeitrechnung haben sich im mediterranen Raum eine ganze Reihe Gelehrten vor allem in den akademischen Hochburgen Alexandria und Athen der Wissenschaft und der Philosophie verschrieben. Umfassende Werke vornehmlich aristotelischer Prägung umfassen unter dem Begriff „Physik“ das gesamte damalige Naturwissen. Aber auch in in Bereichen wie Logik, Mathematik, Astronomie und Medizin sind beachtliche Erkenntnisse zu verzeichnen, nicht zu vergessen die Medizin. Aufgrund des Brands der Bibliothek von Alexandria ist nur der geringste Teil dieser Werke erhalten. Aber in den überlieferten Werken etwa eines Plutarch, Ptolemaios, später auch Galenos erkennen wir einen Nachklang der geistigen Kreativität dieser Zeit. Von all dem dürfte Paulus als gelernter Zeltmacher kaum Kenntnis gehabt haben. Mehr vielleicht schon von den populären Varianten der stoischen Philosophie, die sich in Anlehnung an Denker wie Seneca intensiv auch mit Fragen der Ethik und der Religion befassten. Sicher auch von den religiösen Strömungen seiner Zeit, unter denen die Mysterienkulte und verschiedene Varianten der Gnosis besonders herausragten. Letzten Endes interessierte Paulus aber spätestens seit Damaskus nur das Eine: den Menschen eine Wahrheit zu verkünden, die den damaligen wissenschaftl. und weltanschaul. „mainstream“ und auch die auf Selbsterlöung orientierte Gnosis radikal durchkreuzt. Kern dieser nur im Glauben zugänglichen Wahrheit ist – modern gesprochen – die Annahme des Menschen durch Gott vor aller Leistung.

Der Antike war ein solcher Gedanke ungeläufig, ja er erschien den meisten schlicht absurd. Folgten doch die antiken Weisen dem Modell der Selbstvervollkommnung aus eigener Kraft (oikeiosis). Dass das Entscheidende des menschlichen Lebens „ab extra“ kommen sollte, konnten sie nicht begreifen. Diese Wahrheit, dass der Mensch im Tiefsten alleine aus der Gnade Gottes lebt, hatte Paulus ab einem bestimmten Moment seines Lebens ergriffen, und sie lies ihn nicht mehr los. Er musste einfach darüber sprechen. Darüber sprechen – und ich mache jetzt einen sehr gewagten Sprung – müssen natürlich auch die Päpste. Benedikt der XVI. hat in seiner Enzyklika zunächst andere Akzente gesetzt, obwohl das von ihm in der Enzyklika „Deus Caritas est“ beschriebene Verhältnis zwischen antikem Eros und christlicher Agape durchaus eine hohe Analogie zum Verhältnis zwischen Weltwissen und christlichem Glauben aufweist. Sein Vorgänger hat in seinem langen Pontifikat imme wieder betont, dass nur die uns geschenkte göttliche Wahrheit wirklich entscheidend ist. Zwar schätzte Johannes Paul II. als ehemaliger Professor der Philosophie auch die „weltliche Erkenntnis“ und damit auch Wissenschaft und vor allem die Philosophie hoch ein. Letztlich aber handelt es sich nach seiner Auffassung bei diesen Disziplinen nur um Vorstufen der „Fülle der Wahrheit“. Diese Fülle zu erfassen und damit eine besonders tiefe Einsicht in das Wesen des Menschen und das Schicksal der Welt zu gewinnen, bleibt dem sich im Glauben der Gnade Gottes öffnenden Menschen vorbehalten. Glaube setzt Vernunft, Theologie setzt Wissenschaft voraus, überschreitet sie aber in entscheidender Weise, ohne mit ihr in Widerspruch zu geraten. So nachzulesen in der päpstlichen Enzyklika „Fides et ratio“ aus dem Jahr 1998. Zwar ist die heutige Wissenschaft erheblich umfassender und ausdifferenzierter als sich das die begabtesten Theologen und auch Wissenschaftler selbst überhaupt vorstellen.

Dieses „Weltwissen“ hat seine nicht mehr bestreitbare und im Zweiten Vaticanum, (Pastoralkonstitution „Gaudium et Spes, Art. 36) auch eingeräumte Bedeutung in sich selbst, weshalb sich der Vatikan immerhin mittlerweile von einer „Päpstliche Akademie der Wissenschaften“ beraten lässt. In Hinsicht auf das „Glaubenswissen“ hat es aber nicht mehr als die seit Thomas von Aquin bekannte „Dienstmagd-Funktion“ und wird dementsprechend „integriert“. Ob die „weltlichen Wissenschaften“ und deren säkulare Gesamtreflexion, die Philosophie, selbst diese Funktion akzeptieren und die Integration befürworten, ist dabei für die Theologie unerheblich. Nach wie vor gilt in dieser Hinsicht das Wort des bereits erwähnten Apostels Paulus: Der geistliche Mensch beurteilt alles, wird aber von niemandem beurteilt (…).

Der erste theologische Ort, an dem die Wissenschaft zum Thema wird, ist somit das Verhältnis von Glaube und Vernunft. Dieses wurde im Laufe der christlichen Geschichte verschieden interpretiert. Die kath. Theologie hat für dieses Gebiet im 19. Jahrhundert den bildhaften Begriff der „praeambula fidei“ gefunden. In der neueren Zeit hat sich für die „Vorhöfe der Theologie“ die Bezeichnung Fundamentaltheologie eingebürgert. In jedem Fall wird davon ausgegangen, dass es möglich ist, das Verhältnis von Glaube und Vernunft selbst mit Mitteln der Vernunft auszuloten. Die Spanne entsprechender Versuche reichte von scharfer, fast kontradikorischer Entgegensetzung auf der Linie von Paulus bis hin zu Modellen der Konvergenz.

Auf jeden Fall aber erfolgt die Auseinandersetzung zwischen Glaube und Vernunft bis in die jüngste Zeit theologischerseits im Modus der abgrenzenden Unterscheidung … anders einige Philosophen/s. Lutz-Bachmann … An der „Front“ dieser Auseinandersetzung ist mittlerweile eine gewisse Ruhe eingetreten. Diese ist erkauft durch die bereits oben angedeutete fein säuberliche Abgrenzung des jeweiligen „Reviers“. Während der Glaube auf das Heil des Menschen ziele und eine grundlegende Sinndimension des menschlichen Daseins auch über sein zeitliches Ende hinaus eröffne, habe die Wissenschaft zunächst die sachlich korrekte Beschreibung und Erklärung/Deutung der begegnenden Wirklichkeit im Sinn. Besonders erfolgreich, so wird eingeräumt, sei dabei die Naturwissenschaft. Sie könne zudem in Form der Technik das menschliche Leben wesentlich erleichtern. Mit dem Sinn des Daseins aber hätten weder Wissenschaft noch Technik unmittelbar irgendetwas zu tun. Auch Handlungsorientierung lasse sich ihnen nicht unmittelbar entnehmen. Das gelte auch für die akademische Philosophie als Metareflexion. Umgekehrt erhebe die Religion heute keine innerweltlichen Wahrheitsansprüche mehr, sondern habe gelernt, sich jedenfalls in ihrem Kernbereich auf ihr Terrain zu beschränken: so der allgemeine Tenor. Es bleibt abzuwarten, wie lange dieser intellektuelle „Waffenstillstand“ anhält. Dass hier nach wie vor Sprengstoff liegt, zeigen etwa Themen wie Inkarnation, Wandlung, Wunder, Auferstehung, Jungfrauengeburt u.ä. Kurzum: Überall dort, wo Göttliches und Weltliches direkt zu interagieren scheinen, stellen sich für den heutigen Menschen meist unüberwindliche Probleme der Glaubwürdigkeit. Theologen, die diese Themen offensiv anfassen, werden auch heute noch in der katholischen Kirche inkriminiert. Dies allein zeigt, dass das Verhältnis von Glaube und Vernunft problematisch bleibt.

(2) Der zweite „locus theologicus“, an dem Wissenschaft zum Gegenstand wird, ist die Lehre von der Schöpfung und von der Stellung des Menschen in der Schöpfung, womit wir gegenüber der bisher diskutierten Fundamentaltheologie bereits den Boden der Systematischen Theologie betreten. Nach den Worten der Genesis schafft Gott die Welt aus dem Wort. Der neue Papst hat in seinem epochemachenden Werk „Einführung ins Christentum“ eine tiefsinnige Auslegung der hier anhebenden Logos-Theologie gegeben. Nach seiner Auffassung wäre die Welt gar nicht erkennbar, wäre ihr nicht schon immer der Logos als Strukturprinzip eingestiftet. Dieses Erkennen ist die Voraussetzung aller Gestaltung und Bewahrung. In Gen 2, 19-20 heißt es: „Er (Gott) formte aus Erde die Landtiere und die Vögel. Dann brachte er sie zu dem Menschen, um zu sehen, wie er sie benennen würde; denn so sollten sie heißen. Der Mensch gab dem Vieh, den wilden Tieren und den Vögeln ihre Namen.“ Diese Stelle belegt, dass es der Mensch ist, der den Tieren Namen gibt. Dabei ist mit Sicherheit nicht gemeint, dass der Mensch jedem einzelnen Tier einen Eigennamen gibt. Vielmehr findet er Begriffe für die verschiedenen Arten. Mit diesen Begriffen und ihrer Verknüpfung ist auch der Anfang der Erkenntnis gesetzt. Aufschlussreich ist ferner, dass Gott es dem Menschen überlässt, die Tiere zu benennen. Die Tiere haben nicht schon von Gott her einen Namen. Vielmehr ist der Mensch es, der die Namen findet und Gott scheint damit zufrieden zu sein. Die von Ratzinger favorisierte Logos-Theologie, die geistige Konstruktion eines christlich assimilierten Platonismus und der damit einhergehenden Universalienlehre, wird an dieser Stelle gleichsam geerdet.

Offensichtlich entsteht Wissen in einer Art Interaktion zwischen göttlicher Vorgabe und menschlicher Aktivität. Objektiver und subjektiver Geist müssen“ kommunzieren“. Nur so entsteht Erkenntnis. Der zu sich selbst erwachende Mensch findet somit zur Erkenntnis, indem er die Dinge benennt und die gesetzmäßigen Zusammenhänge zwischen ihnen erforscht. Das Vermögen dazu ist ihm natürlicherweise gegeben, ebenso wie das Vermögen der Gestaltung. Wissenschaft und Technik sind also von ihren ersten Anfängen her selbstverständl. Teil der Ausstattung des Menschen. Dass diese Erkenntnis von anderen Traditionen überlagert, ja teilweise verschüttet wurde, gehört zu den bedauerlichen Entwicklungen der Christentumsgeschichte. Offensichtlich musste das Natürliche in gewisser Weise entwertet werden, um dem Übernatürlichen Platz zu machen.

Bereits die Interpreten der biblischen Schriften weisen auf den Baum der Erkenntnis von gut und böse hin und auf die Schlange, die den Menschen verführt, davon zu essen. Sie werden ebenfalls nicht müde, den Turmbau zu Babel als ein Menetekel für die Hybris der Technik anzusehen. Offensichtlich interessieren weniger die positiven Fähigkeiten des Menschen als vielmehr seine Anfälligkeit für das Übertreten des göttlichen Gebots. Daraus macht die christl. Theologie späterhin eine Sündenlehre, die sich den Texten so überhaupt nicht entnehmen lässt und die den freieren Geistern schon immer den Geschmack am Christlichen gründlich verleidet hat. Dass diese „Urgeschichten“ neben der zweifellos vorhandenen Problematik der Übertretung des göttlichen Gebots ganz wesentlich auch Ätiologien sind, also Versuche, vorgefundene menschl. Eigenschaften und Widerfahrnisse zu deuten, gerät dabei aus dem Blick. Eine die spätere Wirkungsgeschichte zunächst beiseite lassende Deutung zeigt aber, dass der Mensch vom Baum der Erkenntnis von gut und böse essen musste und dass die Dramatik der Geschichte geradezu darauf angelegt ist. Erst durch Erkenntnis von gut und böse wird er überhaupt Mensch. Das mit seinem Mensch-Sein einsetzende Nachdenken, die Reflexion auf sich selbst, führt natürlich zwangsläufig zu Phänomenen wie sexuelle Scham, Schmerz, Tod und zur bewussten Wahrnehmung der Unbilden der äußeren Natur, der nur mit Arbeit beizukommen ist. Damit ist dann der Raum des Paradieses endgültig verlassen. Der Mensch ist auf dem Boden der Realitäten angekommen. Zugleich aber heißt es: Nun ist der Mensch wie einer von uns geworden, und alles Wissen steht ihm offen (Gen 3, 22-23). Gut so.

Nur ein Unterschied bleibt zwischen Gott und Mensch. Der Mensch soll den Ackerboden bebauen, aus dem er gemacht ist und zu dem er zurückkehrt. Das ewige Leben, die Frucht des ersten Baumes des Paradieses, bleibt ihm versagt. Will heißen: der einzige Unterschied zwischen Gott und Mensch ist und bleibt die Un-/Sterblichkeit, keineswegs jedoch die Unfähigkeit zur Erkenntnis. Den bibl. Texten lässt sich somit unmittelbar keineswegs eine Invektive gegen Wissenschaft und Technik entnehmen. Vielmehr handelt es sich bei der Erkenntnis um eine natürliche Begabung des Menschen, die sowohl die theoretische Dimension (wahr/falsch) als auch die praktische Dimension (gut/böse) einschließt. Dass dieses Wissen und das darauf fußende Können immer endlich und damit fehlbar bleiben, ist klar. Auch ist nicht auszuschließen, dass sich in diese Bereiche Motive einschleichen können, die letztlich gegen den Menschen wirken. Aber der Mensch – und das ist die Essenz der Schöpfungstheologie – ist dazu da, seine Vernunftpotentiale ausschöpfen, Erkenntnisse gewinnen und nach diesen Erkenntnissen die Welt lebbar gestalten.

(3) Neben Fundamentaltheologie und Schöpfungslehre ist ein weiterer klassischer „locus“, an dem Wissenschaft zum Thema wird, die Ethik oder Moraltheologie. In dieser Hinsicht interessant ist bspw. der 2. Band des Katholischen Erwachsenenkatechismus unter dem Titel „Leben aus dem Glauben“ (Freiburg 1995), der im Wesentlichen auf den emeritierten Erfurter Moraltheologen Wilhelm Ernst zurückgeht. Dort wird die Wissenschaft hauptsächlich unter dem 8. Gebot thematisiert. Die Weisung „Du sollst kein falsch Zeugnis geben wider deinen Nächsten“ bezieht sich zwar zunächst auf den zwischenmenschlichen Bereich. Immerhin aber widmet der Autor einen Abschnitt auch dem Thema „Wahrheit in der Öffenlichkeit“ (S. 453 f.) und kommt dort in einem Punkt auf den „Dienst an der Wahrheit in Wissenschaft und Technik“ zu sprechen. Nach positiven Bemerkungen zum Grundrecht der Freiheit der Wissenschaft gelangt er zu Grenzziehungen hinsichtlich der Methoden, Ziele und Folgen wissenschaftlichen Arbeitens. Die Methoden dürfen ihrerseits nicht inhuman sein. Ziel jedenfalls der handlungsorientierten Forschung muss der Mensch und seine Lebenswelt sein. Hinsichtlich der Folgen sieht der Autor eine Grenze dort, wo die Zerstörung der Lebensgrundlagen heutiger und künftiger Generationen droht und gelangt zu der Feststellung: „Wissenschaft ist nur dann ‚wahre’ Wissenschaft, wenn die Verantwortlichen die absehbaren Folgen ihres Handelns kritisch prüfen.“

Trotz der grundsätzlich positiven Bewertung der Wissenschaft entsteht bei der Lektüre der Eindruck, dass der Autor die Wissenschaft im Wesentlichen unter dem Gesichtspunkt der Verantwortung thematisiert und damit am eigentlichen Thema des achten Gebots vorbeischreibt. Das interne Wahrheitsethos der Wissenschaft, das nach Konrad Ott (Ipso facto. Zur ethischen Begründung normativer Implikate wissenschaftlicher Praxis, Ffm 1997) darin besteht, „nicht zu lügen, nicht zu betrügen, nicht zu fälschen, nicht zu manipulieren und keine fremden Ergebnisse als die eigenen auszugeben“ (346), scheint ihn dagegen erstaunlicher Weise nicht zu interessieren. Der Eindruck verdichtet sich, wenn man sich die anderen Stellen anschaut, an denen er auf Wissenschaft zu sprechen kommt. Vor allem das fünfte Gebot („Du sollst nicht töten“) dient als Einstieg der skeptischen Thematisierung der Genforschung und bietet Raum für ausführliche Erörterungen der „Verantwortung für die Schöpfung“. Unter dem sechsten Gebot „Du sollst nicht ehebrechen“ werden wissenschaftlich fundierte Reproduktionstechnologien zum Gegenstand der kritischen Betrachtung. Extrakorporale Befruchtung außerhalb des „ehelichen Akts“ versieht der Autor mit schweren Bedenken. Was das und die ebenfalls inkriminierte „operative Sterilisation“ – z.B. bei verheirateten Paaren – mit Ehebruch zu tun haben soll, leuchtet jedoch auch bei tieferem Nachdenken nicht ein. Kurz vor dem bereits referierten achten Gebot erscheint die Forderung, geistiges Eigentum zu achten.

Hier ist die Subsumtion unter das siebte Gebot „Du sollst nicht stehlen“ korrekt und der sachliche Zusammenhang liegt auf der Hand. Diebstahl geistigen Eigentums, und damit auch Diebstahl wissenschaftlicher Erkenntnis, ist gerade im Zeitalter des mächtig anhebenden „electronic publishing“ ein ernstes Thema.Selbstverständlich ist die Ethik oder die Moraltheologie nicht der systematische Ort, um in unbedachter Weise positive Stimmung für Wissenschaft zu machen. Dazu sind die durch Wissenschaft und Technik mit ausgelösten Probleme zu drängend und nicht selten dilemmatisch. Man denke etwa an die aktuelle Diskussion über die Forschung an embryonalen Stammzelllinien. Gleichwohl spürt man eine deutliche Distanz zu wissenschaftlichen Entwicklungen. Wissenschaft wird insgesamt eher als Gefahr begriffen, denn als Chance. An diesem Punkt konvergieren leider allzu viele fundamentaltheologische, schöpfungstheologische und moraltheologische Überlegungen. Auf den Punkt gebracht: Wissenschaft gefährdet den traditionellen Glauben und zunehmend auch den Menschen und seine soziale sowie natürliche Umwelt. Daher muss sie in ihre Schranken verwiesen werden. Dass Wissenschaft hingegen selbst eine pfleglich zu behandelnde „spirituelle Grundlage“ hat und ohne diesen „geistigen Urquell“ gar nicht lebensfähig ist, wird schnell übersehen. Dies führt dann in der öffentlichen Debatte zu einer Fülle von Verzerrungen und Missverständnissen.

2. Ist Wissenschaft „spirituell“?

Kommen wir nun von diesen kritischen Präliminarien zum Fokus der hiesigen Überlegungen. M.E. besteht zwischen der biblischen Überlieferung des Pfingstereignisses, in deren Mittelpunkt ja die „Herabkunft“ des Geistes steht, und den Erfahrungen vieler Wissenschaftler hinsichtlich des Zustandekommens ihrer Erkenntnisses eine strukturelle Analogie. Selbstverständlich geht es an Pfingsten um den Heiligen Geist und damit um die zentrale Erkenntnis der jungen christlichen Gemeinde, dass der Geist Jesu noch immer und wieder unter ihnen präsent ist und sie berufen sind, ihn gleichsam wie eine Fackel in der Geschichte weiterzutragen. Dieser Geist Jesu, zugleich der Hl. Geist, wird korreliert mit Wahrheit, Licht, Liebe, Frieden. Kurzum: er (be)trifft doch mehr das Herz, nicht in erster Linie den Verstand. Auf der anderen Seite ist selbstverständlich auch der „Geist der Wissenschaft“ auf Wahrheit und auf Verständigung gerichtet, auf Kommunikation. Daher erscheint es eben nicht klug, die Phänomene vorschnell auseinanderzudividieren.

Sehen wir näher zu:„Am Pfingsttag waren alle zusammen an einem Ort“, heißt es in der Apostelgeschichte. Hier liegt m.E. der erste Vergleichspunkt. Ebenso wie Glaube bedarf auch Wissenschaft der Gemeinschaft. Wissenschaft ist kein singuläres Unternehmen in „Einsamkeit und Freiheit“ und war es nie. Sie ereignet sich immer in Gemeinschaft und

im Dialog, selbst dann, wenn dieser Dialog im wissenschaftlichen Individuum nur fingiert wird. Wissenschaft ist ein kommunikatives Geschehen, eingebettet in einen umfassenden, von der Lebenswelt ausgehenden und notwendigerweise in sie mündenden Dialog. So gesehen, ist die „Verantwortung des Wissenschaftlers“ zunächst vor allem seine ständige Bereitschaft, in der „community“ und gegenüber der Öffentlichkeit Antwort, und das heißt Rechenschaft zu geben und sich durch „Gegenreden“ immer wieder in Frage stellen zu lassen.„Da erhob sich plötzlich ein Brausen“ – Aus vielen Biographien spirituell, aber auch künsterisch und wissenschaftlich begabter Menschen wissen wir, dass die Erkenntnis wesentlicher Dinge plötzlich über sie kam. Zwar hatten sie sich lange zuvor damit herum getragen, bisweilen auch gequält. Aber dann geschah es doch ganz plötzlich, dass sie das Neue, noch nie da Gewesene erfassten und zur Darstellung brachten. Damit meine ich nicht, dass viele Erkenntnisse, auch fundamentaler Art wie z.B. die Atomspaltung, sich eher zufällig ergeben. Ich meine die Plötzlichkeit, anders: die historische Unableitbarkeit, mit der etwas Neues vor Augen steht. Hier wäre – entgegen dem technokratischen Trend – ein Ansatzpunkt für eine Reflexion über die Nicht-Machbarkeit von Innovationen. Ich komme speziell darauf noch einmal zurück. Steht im vorherigen Zitat eher das natürliche Bild des Windes als Symbol für das Geisteswiren im Mittelpunkt, so berichtet die pfingstliche Erzählung sodann von „Zungen aus Feuer, die auf jeden herabkamen“.

Die Metaphorik verschiebt sich vom Haptischen und Akustischen ins Optische. Natürlich

geht es hier um das Feuer gläubiger „Begeisterung“. Feuer aber ist zugleich erleuchtend. Es macht hell. Und damit wird ein Begriffsfeld assoziiert, das in der abendländische Geistesgeschichte, wo immer es um Erkenntnis geht, von zentraler Bedeutung ist. Seit Platons berühmtem Sonnen- und Höhlengleichnis, ist das Erkennen als ein „geistiges Sehen“ verstanden worden. Das aber ist nur möglich in einem Licht, das immer schon da ist. Die spätere platonische, christlich transformierte Tradition spricht mit Augustinus und seinen geistigen Nachfahren von Illumination. Damit ist ein Doppeltes gemeint: sicher in erster Linie die Gotteserkenntnis, aber eben nicht nur diese, sondern schlichtweg jede geistige Erkenntnis ist ein Sehen und Sichtbarwerden der Dinge. Dieses Sehen ereignet sich im Wechselspiel von Aktion und Passion. Erfordert ist die aktive Bereitschaft.

Dennoch wird die Erkenntnis immer auch als ein Widerfahrnis betrachtet. Je tiefer eine Erkenntnis ist, desto tiefer kann diese Erfahrung reichen. Dasselbe gilt im Übrigen auch für technische Erfindungen, deren Urheber nicht ohne Grund „Ingenieure“ genannt werden, Menschen also, die von einem „Genius“ getrieben werden. Hier bestände m.E.

ein hervorragender Ansatzpunkt für die christl. Religion, die wissenschaftl. „Begabung“ vorab zu dogmat. und moralischer Rechthaberei als eine Möglichkeit geistiger Begabung aufzufassen und theologisch zu würdigen. Umgekehrt sollten auch Wissenschaftler, wenn sie über ihr eigenes Tun nachdenken, zumindest bis zu dem Punkt kommen können zu verstehen, dass ihre Erkenntnisse nicht einfach nur von ihnen produziert werden, sondern ihnen oder vielleicht sogar durch sie der Menschheit „gegeben“ werden. Ein weit ausgreifender Gedankengang. Er könnte m.E. jedoch das Gespräch zwischen Wissenschaft und Religion wesentlich anregen und von den traditionellen „Kampffeldern“ in neue Gefilde führen (s. ausführlicher unter 3.)

Schließlich heißt es in der Apostelgeschichte, dass die Menschen, die den Geist erfahren haben, dies unmöglich für sich behalten können, sondern es in allen Sprachen weitersagen. Nun ist die Wissenschaft heute nur sehr bedingt polyglott. Im Gegenteil scheint eine bestimmte, leider oft schlechte Form des Englischen immer mehr den wissenschaftlichen Diskurs zu dominieren. Die Situation ähnelt damit in gewisser Weise dem Mittelalter und der Renaissance, in denen Verfallsformen des Lateinischen in der Wissenschaft üblich waren.

Aber ebenso wie die Glaubensgemeinschaft sich als ‚ecclesia ex omnibus gentibus’versteht, greift auch die wissenschaftliche Kommunikation über alle Grenzen der Sprache, des Geschlechts und der ethnischen sowie kulturellen Herkunft. Es geht um nichts geringeres als „universale Kommunikation“. Dies hat immerhin so renommierte Denker wie Jürgen Habermas dazu motiviert, die ’scientific community‘ in ihrer zwanglosen Kommunikation, in der nur das bessere Argument gilt, als Antizipation einer kommunikativen und erst so wirklich demokratischen, weltweit ausgreifenden Gesellschaft anzusehen. In dieser nach kommunikativen Prinzipien strukturierten Gesellschaft soll gerade nicht autoritäre Macht das letzte Wort haben, sondern kommunikative Vernunft herrschen. Das aber heißt prozedural, dass alle sich radikal der Logik der Argumentation unterwerfen und auch die Beendigung der Argumentation und die politische Entscheidung nur mittels eines Verfahrens erfolgen darf, das von allen akzeptiert werden kann. Mir scheint, dass diese im besten Sinne aufklärerische Vision einer von Vernunft beherrschten Welt eine hohe Parallelität, ja teilweise sogar Inhaltsgleichheit zu den endzeitlichen Visionen der jüdisch-christlichen Tradition aufweist.

Auch hier wird eine Welt antizipiert, in der Gerechtigkeit und Friede herrschen, weil Menschen bereit sind, im Angesicht Gottes eigene Ansprüche – auch Wahrheitsansprüche – zu relativieren und den anderen Menschen ebenso ernstzunehmen wie sich selbst. Gründe genug also, vertieft über die Analogien zwischen dem im Glauben überlieferten „Hl. Geist“ und dem „Geist der Wissenschaft“, in Anlehnung an ein Wort Montesquieus dem „ésprit de la science“, nachzudenken und diese beiden zentralen Erkenntnis- und Bewegkräfte des Menschen in einer Zeit überbordender globaler Probleme nicht ohne Not auseinanderzureißen, sondern gemeinsam für bessere Lösungen einzusetzen.

3. „Pneumatologie der Wissenschaft“?

Was sollte mit einer solchen Pneumatologie gemeint sein? Ist die Lehre vom Heiligen Geist nicht ohnehin ein theologisches Stiefkind geblieben? Ein Gebiet weniger für die seriöse Theologie als vielmehr für Schwärmer und Ketzer? Es lohnt sich innezuhalten und einen Moment nachzudenken, warum das so war. Bibeltheologisch würde man etwa darauf verweisen müssen, dass Vater und Sohn insgesamt wesentlich stärker biblisch fundiert sind, während sich für den personal verstandenen und in sich selbstständigen Heiligen Geist ungleich weniger Belege finden lassen. Dazu kommt, dass das Thema „Geist“ gegenüber dem Vater und dem Sohn nicht recht greifbar ist und das Schöpfen aus dem tiefen Brunnen der „Theorie der Geistes“ theologisch immer als verdächtig galt, weil der Heilige Geist ja gerade nicht identisch mit dem sein soll, was die philosophische Tradition unter „Geist“ fasst. M.E. wirkt an dieser Stelle genau jenes fatale und unproduktive Abgrenzungsbestreben nach, das den göttlichen, heiligen Geist und den menschlichen Geist, sei er subjektiv oder objektiv, nicht zusammenzudenken vermag. Dieses gerade in der heutigen Theologie manifest gewordene und unter Verweis auf den „Tod der Metaphysik“ gerechtfertigte „Geist-Verdikt“ wird nach meiner festen Überzeugung über kurz oder lang zu einer sterilen Theologie führen, die gerade nicht in der Lage sein wird, die geistig-kreativen Aufbrüche in den umgebenden Wissenschaften zu verstehen. Dort nämlich wird an kaum einem Thema mit so viel Lust und Intensität geforscht wie gerade an den geistigen Fähigkeiten des Menschen und ihrem Zusammenhang mit den materiellen Hirnstrukturen. An diesem Punkt steuern wir unweigerlich auf eine Neuauflage der Materie-Geist-Debatte zu, zu der die Theologie nichts wird beitragen können, wenn sie nicht schnellstens den Geist im weitesten Sinn – nicht nur den heiligen – rehabilitiert.Es geht mithin an dieser Stelle also nicht mehr nur um Analogien zwischen dem „Heiligen Geist“ und dem „Geist der Wissenschaft“. Es geht um ihre inhaltliche Beziehung.

Mir ist völlig bewusst, welch schwieriges Feld damit betreten wird. Die Wissenschaften selbst reflektieren eher selten über diese Beziehung. Die Philosophie verteidigt zwar in aller Regel die Nicht-Reduzierbarkeit des Geistigen, vor allem des ichhaften Selbstbewusstseins, mit immer neuen Varianten. Aber sie ist von einzelnen Vertretern wie Vittorio Hösle weit davon entfernt, einen umfassenden Begriff des Geistigen oder der geistigen Welt zu entwickeln, der überhaupt anschlussfähig an die Theologie wäre. Die „kritische“ Theologie – wie bereits erwähnt – rühmt sich, den „christlichen Platonismus“, das „hellenistische Erbe“, hinter sich gelassen zu haben. Dabei hat sie allenfalls eine wichtige Akzentsetzung korrigiert. Viel zu lange nämlich wurde die Theologie von „spiritualistischen“ Konzepten „regiert“, die keinen Bezug zum Leben der Menschen hatten. Der Glaube verstand sich als eine Art oberes Stockwerk des Erkennens. Man sprach seit dem Vordringen der „säkularen Wissenschaft“ von Glaubenswahrheiten als „übernatürlichen Wahrheiten“. Die damit einhergehende „Vergeistigung“ des Glaubens und der Theologie und ihre Missachtung des Körpers und der Seele wird von der neueren Theologie mit bestem Recht bekämpft. Aber auch ein ganzheitlicher, im Einklang von Körper, Seele und Geist gelebter Glaube, bleibt im weiteren Sinne ein geistiges Phänomen.

Es gibt gerade nach neueren Entwürfen der Anthropologie des früheren 20. Jahrhunderts nichts im Menschen, das nicht materiell ist. Es gibt aber ebenso auch nichts, was nicht einen geistigen Anteil hat. Der Mensch ist von Natur aus immer und durchgehend auch ein Kulturwesen. Er kann, seit er zum Bewusstsein seiner selbst erwacht gar nicht anders, als alle seine Akte geistig zu überformen und er erlebt sie eben deshalb tiefer. Dies gilt zunächst für die unmittelbar lebenserhaltenden Tätigkeiten wie Behausen, Ernährung und Fortpflanzung. Die Kulturgeschichte, soweit sie uns zugänglich ist, ist prall gefüllt von entsprechenden Belegen. Aber auch das, was wir im engeren Sinne als Kultur verstehen, ist Ausdruck geistiger Schöpferkraft, und damit auch die Technik und alle gesellschaftlichen Institutionen. Es gilt schließlich auch für die Sphäre, die Hegel mit dem überaus missverständlichen Begriff des „absoluten Geistes“ ansprach: Kunst, Wissenschaft/Philosophie und auch die Religion selbst. Hier kulminiert der ideelle Prozess. Die Welt wird sich selbst transparent, ein Vorgang, in dem wir zugleich Element und Beobachter sind. Ohne in diesem Zusammenhang das Hegelsche System adaptieren zu wollen, wird man doch mit dem o.g. Vittorio Hössle darauf hinweisen dürfen, dass ohne ein „ideelles Apriori“ dieser ganze Prozess unverständlich bleibt. Die Wissenschaft erscheint in diesem großen Zusammenhang als eine wesentliche Möglichkeit des Menschen, die in der umgebenden natürlichen und „kultürlichen“ Welt immer schon manifesten Ordnungsprinzipien zur Sprache zu bringen. Wollte man es „spirituell“ ausdrücken, dann ließe sich sagen, dass der Mensch/die Menschheit mittels seines/ihres Geistes dem in der Welt manifesten geistigen Prinzip auf die Spur kommt. Gleiches begegnet Gleichem. Aus dem Zusammenstimmen entsteht Erkenntnis.

Diese sehr kühne Deutung bedürfte einer eigenen Ausführung und soll an dieser Stelle nicht weiter verfolgt werden. Entscheidend ist für unseren Zusammenhang, dass (1) der geistige Prozess der Menschheit und das Wirken des „Heiligen Geistes“ notwendiger Weise desselben Ursprungs sind und (2) Wissenschaft ein Teil dieses geistigen Prozesses ist. Sie ist somit – zugespitzt formuliert – selbst ein spiritueller Vorgang.Die theologische Tradition scheint das immerhin geahnt zu haben, hat sie doch unter den sog. „sieben Gaben des Heiligen Geistes“ gleich mehrere aufgeführt, die einen deutlichen Bezug zur geistigen Tätigkeit aufweisen. Als Gaben werden genannt: Verstand, Wissenschaft, Weisheit, Rat, Frömmigkeit, Furcht (Gottes) und Stärke. Scheinen die letzteren drei stärker dem Handeln zugeordnet, so haben es die ersten vier mit Erkenntnis zu tun. Liest man jedoch nach, was die theologische Tradition hierzu ausführt (zur ersten Orientierung LTHK 4, S. 480), so wird dort ausdrücklicher Wert darauf gelegt, alle „geistigen Vermögen“ streng auf durch den Heiligen Geist gewirkten Glauben zu beziehen. So ist die dort gemeinte Wissenschaft genau nicht das, was wir gemeinhin darunter verstehen, sondern – einer Auslegung von Thomas von Aquin folgend – sind unter „Wissenschaft“ die Erleuchtungen zu verstehen, die uns mit einer gewissen instinktiven Sicherheit des Glaubensgut unterscheiden lassen von dem, was nicht zum Glauben gehört, das echt Kirchliche vom Unkirchlichen“. „Scientia“ erhält also, vom „Heiligen Geist“ in Dienst genommen, ebenfalls eine abgrenzende Funktion. Sie soll im Sinne der „Unterscheidung der Geister“ mithelfen zu beurteilen, wer noch im Raum im Glaubens ist und wer nicht (mehr). Auch hier also ist „scientia“ nicht mehr als die „ancilla“, die Magd. Eine eigenständige Funktion kommt ihr nicht zu.

Genau an der Stelle, wo systematisch die Gelegenheit bestünde, die Wissenschaft als Gabe des Heiligen Geistes anzusprechen, wird die Chance vertan. Man bedenke, dass es sich bei dem zitierten Lexikon um eine nachkonziliare Version handelt. Den Autoren oder jedenfalls den Herausgebern waren die Konzilstexte bekannt, namentlich die Würdigung des Eigenwerts der Wissenschaft in der bereits erwähnten Pastoralkonstitution „Gaudium et Spes“ auf die sich auch Johannes Paul II. in „Fides et ratio“ ausdrücklich zustimmend bezogen hatte.Unsere Suche nach einem möglichen Ort der Wissenschaft im Rahmen der Pneumatologie endet also mit einem ernüchternden Ergebnis. Die theologische Tradition vermeidet es ausdrücklich, die Wissenschaft in diesem Zusammenhang positiv zu würdigen. Sie finalisiert sie vielmehr für ihr eigenes Erkenntnisinteresse. Es geht letztlich immer nur um das Eine: Glaube und Nicht-Glaube, Geistgewirktheit und Nicht-Geistgewirktheit voneinander zu unterscheiden. Schlicht formuliert: herauszufinden, wer zur kirchlichen Gemeinschaft gehört und wer nicht. Ein positives Interesse für Wissenschaft wird nicht erkennbar. Umgekehrt versteht man, warum die Pneumatologie in der Theologie immer ein „Mauerblümchen“ geblieben ist. Man fürchtete nicht ohne Grund die Wirkungen eines entfesselten Geistes. Dass gerade dieser entfesselte Geist grundlegend von Nöten ist, um unsere Welt – und übrigens auch die Kirche – voranzubringen, kann eine in Abwehrhaltung verharrende Theologie nicht erkennen. Sie müsste sich sonst eingestehen, dass ihre „Wahrheiten“ selbst ins Feuer der Kritik gezogen werden und auch revidierbar sein müssen. Eine Theologie, die diese produktive und nicht nur instrumentelle Begegnung mit der Wissenschaft riskiert, ist im wesentlichen ein Projekt der Zukunft.

Copyright © 2009 Naturwissenschaft und Glaube e.V.